Zur Figur des Unmittelbaren bei Husserl und (dem späten) Wittgenstein

Nico Graack

Y – Z Atop Denk 2023, 3(1), 1.

Abstract: Sowohl Husserl als auch Wittgenstein zielen auf eine Neu-Begründung der Philosophie – Einmal in der Gestalt einer neuen prima philosophia, in der das System der Wissenschaften sich zu verankern vermag; einmal in der Gestalt einer Therapie von der alten Krankheit der Metaphysik. In beiden spielt dabei ein Bezug auf das Unmittelbare eine zentrale Rolle, die direkte Schau dessen, was sich zeigt. In diesem Sinne könnte man versucht sein, auch Wittgenstein als eine Art von Phänomenologen zu lesen. Wir möchten hingegen zeigen, dass es sich um zwei fundamental verschiedene Figuren des Unmittelbaren handelt, worauf wir auf Lacans „Formeln der Sexuierung“ zurückgreifen, um diesen Unterschied zu machen: Bei Husserl finden wir das Paradox eines externen Betrachters, vor dessen Augen sich alles in seine Konstitutionsleistung wandelt (Lacans „Alles") – Bei Wittgenstein das Paradox eines involvierten Betrachters, der in den Strom der Sprache verwirbelt ist (Lacans „Nicht-Alles"). Der Bezug auf Lacan ermöglicht uns dabei, zu verstehen, dass Wittgenstein in einem gewissen Sinne wirklich eine Radikalisierung Husserls versucht: Er kürzt Husserls Vision um das Phantasma einer originären Fülle, die unseren Bezug zur Welt belebt. Mit Wittgenstein sehen wir: Dieser Bezug braucht keine intuitiv erschaubare Fülle, um lebendig zu sein.

Keywords: Unmittelbares, Schau, Wittgenstein, Husserl, Lacan, Formeln der Sexuierung, Nicht-Alles

Veröffentlicht am: 30.01.2023

Artikel als Download: ![]() "Wie gesagt: denk nicht, sondern schau!"

"Wie gesagt: denk nicht, sondern schau!"

Der Verfall des Ideals einer einheitlichen Wissenschaft, die die menschliche Kultur durchwirkt und ihre politischen, sozialen und ästhetischen Ordnungen umwälzt, der Verfall jenes Traums der Aufklärung von der Verwirklichung der autonomen Vernunft – das ist es, was Husserl von

Anfang an1 umgetrieben hat. Gegen diesen Verfall richtete er sich als „radikal anfangender Philosoph“ (Husserl 2012, S. 8), gegen diesen Verfall ist die Neu-Begründung der gesamten Wissenschaften als System in der transzendentalen Phänomenologie gerichtet.

Diese Zeit der letzten großen Systeme, dieses vielleicht letzte Aufbäumen der Idee einer absolut fundierten Totalität der Wissenschaften ist geprägt von einer spätestens seit der Blütezeit der Dekonstruktion(en) kaum mehr vorstellbaren Ernsthaftigkeit, jener Kühnheit, die nur aus existenzieller Passion zu wachsen imstande ist. Dies ist das Mindeste, was Husserl mit Wittgenstein verbindet – wenn auch zunächst in inverser Form: Wo Husserl derjenige ist, der stets in „letzter erdenklicher Vorurteilslosigkeit“ (Husserl 2012, S. 7) eine wieder neue „Einleitung“ in seine Vision einer Neu-Begründung der Wissenschaften anfängt, tritt Wittgenstein zunächst als derjenige auf, der aufhört. „Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben“ (Wittgenstein 2006b, S. 10), verlautet der junge Wittgenstein 1918.

Beiden geht es um eine Neu-Begründung der Philosophie: Einmal in der Gestalt einer neuen prima philosophia, in der das System der Wissenschaften sich zu verankern vermag; einmal in der Gestalt einer Therapie von der alten Krankheit der Metaphysik. Die Frage, die uns dabei interessiert, ist der Sinn, den in diesem Projekt das „Unmittelbare“, ein unmittelbarer Bezug zur Welt, spielt. Es geht uns also nicht um die Durchführung dieses Projektes einer Neu-Begründung der Philosophie, sondern einzig um die Gründungsgeste und die Rolle, die dabei die Figur des Unmittelbaren spielt. Wir finden die Figur des Unmittelbaren einerseits in Husserls „Prinzip der Prinzipien“, das den letzten Grund aller Rechtfertigungen in „originären Gegebenheiten“ (Husserl 2019, S. 51) erblickt, die die epoché zugänglich machen soll, und andererseits in solchen Sätzen wie dem vielzitierten „Wie gesagt: denk nicht, sondern schau!“ (Wittgenstein 2006a, § 66) Wittgensteins, dessen stupider Nachhall uns am Tankstellenregal in Form der „Feel, don‘t think!“-Magazine aufgenötigt wird.

Es sind Sätze wie die solchen, die eine phänomenologische Lesart Wittgensteins stützen, wie sie in radikalster Form wohl Hintikka (1997) vorschlägt. Nach dieser Lesart handelt es sich bei den „einfachen Gegenständen“ des Tractatus um die Gegenstände unserer unmittelbaren Erfahrung, um „phenomenological objects“, wie Hintikka sagt (1997, S. 102). Wittgensteins ganzes Projekt einer idealen Sprache zu dieser Zeit ist demnach also das Projekt einer Sprache, dass restlos das unmittelbar Gegebene darzustellen vermag. Ist dies nicht die „rein intuitive, konkrete und zudem apodiktische Ausweisungsart der Phänomenologie“ (Husserl 2012, S. 138)? Dies ist der weitere Horizont unserer Frage: Wie steht es mit der „Phänomenologie Wittgensteins“? Lässt sich sagen, dass Husserl und Wittgenstein sich beide mit den „same attempts to reduce everything to the immediately given“ (Hintikka 1997, S. 107) abmühten?

Konkret führt das auf folgende Frage: Was ist der zentrale methodologische Schritt im Bezug auf das Unmittelbare in der je spezifischen Form einer Neu-Begründung der Philosophie bzw. einer Anti-Metaphysik bei Husserl und Wittgenstein? Ist das in beiden Fällen die Verklammerung vom Prinzip der Prinzipien und der epoché, wie wir es für Husserl auszuweisen gedenken? Das lässt sich in der Frage ausdrücken: Welchen Sinn hat jeweils das „Schauen“ bei Husserl und das „Schauen“ bei Wittgenstein?

Wir werden uns einer spezifischen Lesebrille bedienen, um die These zu begründen, dass es sich bei Husserls und Wittgensteins methodologischen Bezügen auf das Unmittelbare um zwei grundverschiedene Weisen des Bezugs handelt, deren einer, Wittgensteins, aber doch als Radikalisierung des anderen, Husserls, gelten kann. Unsere Lesebrille finden wir in den Lacanschen „Formeln der Sexuierung“2, insbesondere in der (onto-)logischen Lektüre dieser Formeln, die Žižek liefert.3 In der Sprache dieser Formeln lässt sich unsere These reduzieren auf: Husserl nimmt die männliche Position ein, (der späte) Wittgenstein die weibliche. Wir beschränken unsere Lektüre Husserls dabei im Wesentlichen auf die Ideen I – am Rande erwähnen wir die Cartesianischen Meditationen und die Logischen Untersuchungen – die Wittgensteins auf die Philosophischen Untersuchungen.4

1. Lacans Formeln der Sexuierung – die Lesebrille

Das Wort ‚Lesebrille‘ sollte hier in seiner grundlegendsten Bedeutung genommen werden – und das ist zunächst die eines Werkzeuges. Wir bedienen uns der lacanschen Formeln, durchaus im Einklang mit Lacans eigener Ungezwungenheit im Umgang mit seinen ‚Mathemen‘, in instrumenteller Weise – jede exegetische Frage klammern wir aus. Das heißt, wir wollen nun unsere spezifische Lesart dogmatisch setzen, bevor wir sie als Brille gebrauchen.

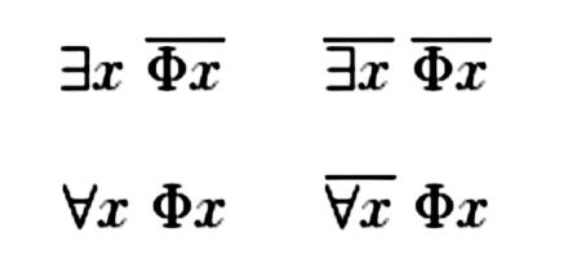

Abb. 1: Lacans Formeln der Sexuierung (nach Seminar XX, Sitzung vom 10. April 1973).

Die beiden Formeln auf der linken Seite (positive Quantoren) sind das, was Lacan die männliche Seite nennt, und die beiden Formeln auf der rechten die weibliche. Entsprechend der Qualität der Quantoren lässt sich von der linken Seite auch als der Logik des „Alle“ und von der rechten Seite als der Logik des „Nicht-Alle“ sprechen – denn das ist Lacans These: dass zwischen den Formeln in der unteren und denen in der oberen Ebene ein Bedingungsverhältnis herrscht, dass sie eine gemeinsame Logik bilden. Lacan führt diese Logiken mit folgender Semantik ein: Die Domäne der Variable x ist das Genießen (jedem konkreten x entspricht also ein Genuss), und dem Prädikat Φ entspricht jene für das Symbolische, den Eintritt in die Sprache, fundamentale Operation, die Lacan „Kastration“ nennt (vgl. Nemitz 2018) – diese konkrete Semantik interessiert uns hier aber nicht. Uns geht es einzig um die logische Struktur, von der libidinösen Grundlage abstrahieren wir.

Fangen wir mit der paradoxen Logik des „Alle“ an, der Logik der Totalität, um welche es Lacan hier mit dem All-Quantor geht5: Gerade im Bilden einer Ganzheit (∀x Φx, zu lesen: Für alle x gilt, dass sie unter Φ fallen) muss ein Element herausgenommen sein (∃x ¬Φx6, zu lesen: Es gibt mindestens ein7 x, für das gilt, dass es nicht unter Φ fällt). In der klassischen Prädikatenlogik folgt aus dem Satz „Alle x sind Φ“ aber natürlich, dass es kein x gibt, dass nicht Φ ist. Wie ist Lacans These also zu verstehen? Es geht in seiner Verwendung des Allquantors um das Bilden einer kohärenten Totalität, einer Ordnung, die in sich widerspruchsfrei ist – und gerade darum einen äußeren Widerspruch zur Grundlage hat. Schindler (2018) gibt hierfür eine unerreicht einfache Illustration: Die Totalität „alle Kreter“, die im Satz des Kreters „Alle Kreter lügen.“ konstituiert wird, ist nur dann geschlossen, „ganz“, wenn ein Element aus ihr herausgenommen ist: das Subjekt des Aussagens. Wenn alle Kreter lügen, muss es mindestens einen geben, der nicht lügt (derjenige Kreter, der den Satz sagt). Dies ist die „exception which grounds universality“ (Žižek 1995).

Die Logik des „Nicht-Alle“ ist invers: Wenn nicht-alle Kreter lügen (¬∀x Φx), gibt es keinen Kreter, der nicht lügt (¬∃x ¬Φx). Es ist die Logik einer in sich unvollständigen Totalität, die gerade deshalb keine Ausnahme zulässt. In der klassischen Prädikatenlogik folgt wiederum aus der Aussage „Nicht alle Kreter lügen“, dass es mindestens einen Kreter gibt, der nicht lügt. Was hat es also damit auf sich? Wir verstehen das anhand der kantischen Unterscheidung zwischen „unendlichem“ und „negativem Urteil“ (Kant 1787, A71/B97 f.) – die Frage ist hierbei: Wie wird negiert? Wir können das „Alle“ im Satz „Alle Kreter lügen“ auf zwei Weisen negieren. Einmal im Sinne eines negativen Urteils, also einer negativen Aussage der Form „x ist-nicht P“: „Die Kreter bilden im Bezug auf das Lügen keine Ganzheit“ („Nicht alle Kreter lügen“). Wir sagen damit, dass diese Elemente im Bezug auf das Prädikat nicht in eine feste Struktur gebracht werden können – schlicht weil einige lügen und einige nicht. Das ist die Art, in der in der Prädikatenlogik das „Alle“ negiert wird.

Wir können aber auch das „Alle“ im Sinne eines unendlichen Urteils negieren, also einer positiven Aussage der Form „x ist nicht-P“: „Die Kreter bilden im Bezug auf das Lügen eine Nicht-Ganzheit“ („Nicht-alle Kreter lügen“). Wir sagen damit, dass diese Elemente im Bezug auf das Prädikat gerade dadurch strukturiert sind, dass sie nicht strukturierbar sind. Und sie sind nicht strukturierbar, weil immer ein Widerspruch möglich ist (der Fall, dass ein Kreter den Satz sagt). Darin ist aber impliziert, dass es keinen Kreter gibt, der nicht lügt – wir können nur nicht kohärent sagen „Alle Kreter“, weil wir den problematischen Kreter nicht aus dem Feld herausnehmen, weil wir den internen Widerspruch nicht in einen äußeren verwandeln. Wir können diese Struktur einer in-sich-unvollständigen Totalität wiederum anhand von Kants Struktur des phänomenalen Feldes illustrieren (vgl. Žižek 1994, S. 72): Obwohl kein einziges in der Anschauung gegebenes Objekt existiert, das nicht Teil des phänomenalen Feldes ist (das nicht unter das Prädikat ‚phänomenal‘ fällt), ist doch das Feld selbst niemals vollständig – wenn wir die Welt dennoch als kosmos denken, als absolut in sich geschlossene Einheit, dann tauchen die mathematischen Antinomien auf.

In diesem Sinne sagt Lacan, dass die in der klassischen Prädikatenlogik übliche Implikation ¬∀x Φx → ∃x ¬Φx nur unter der Bedingung gilt, dass „bei dem Alles oder Nicht-Alles, um das es sich handelt, es sich um Endliches handelt“ (Lacan 1975, S. 110). Gilt diese Bedingung nicht – also im Fall des unendlichen Urteils – kann man nicht mehr „setzen, daß das Nicht-Alles die Existenz von etwas mit sich führt, das sich aus einer Negation herstellte, einer Kontradiktion“, sondern man kann es nur noch setzen als von einer „unbestimmten Existenz“ (ebd., S. 111). Alles, von dem wir im Modus der Existenz sprechen können, fällt also unter das Prädikat – oder: Es gibt kein x, dass nicht unter das Prädikat fällt (die obere Formel: (¬∃x ¬Φx).

Dies ist also die Logik der (Nicht-)Totalität, dies sind die beiden fundamentalen symbolischen Positionen, wie wir sie hier als Lesebrille benutzen wollen: Entweder wir nehmen einen der Kreter aus dem Feld heraus und haben dann eine geschlossene Totalität8 – oder wir tun das nicht und haben eine in sich widersprüchliche Nicht-Totalität. Die Verwendung dieser Lesebrille wird sich – so hoffe ich – in der Anwendung rechtfertigen. An dieser Stelle sei der Deutlichkeit halber nur schon einmal gesagt, dass unsere These im eben entwickelten Vokabular lautet: Husserl und Wittgenstein verhalten sich bezüglich der symbolischen Ordnung, der Funktion der diskursiven Konstitution, zu den Dingen einmal in der Weise der Totalität, die eine Ausnahme impliziert (Husserl), und einmal in der Weise der in sich unvollständigen Totalität, die keine Ausnahme zulässt (Wittgenstein).

2. Das Gespenst des Originären – Husserl

Was also sagt uns Husserl im Bezug auf den zentralen Schritt seiner Neu-Begründung der Wissenschaften? Wir werden zunächst dem „Prinzip der Prinzipien“ folgen, um dann in einem zweiten Schritt die Verklammerung desselben mit dem zu sehen, was sicherlich der zentrale methodologische Schritt der Husserlschen Phänomenologie im Engeren genannt werden muss: der epoché – sie wird uns als ein Verfahren erscheinen, das absolute Präsenz herzustellen versucht.

2.1. Das Prinzip der Prinzipien

In den Ideen I finden wir eine direkte Formulierung des „Prinzips der Prinzipien“, von Husserls „konsequent normierende[m] methodische[n] Prinzip“ (Husserl 2012, S. 15), das ihm als letzter Grund jeder Begründung gilt und an dem die Neu-Begründung der Wissenschaft aufgehängt wird:

„[J]ede originär gebende Anschauung [ist] eine Rechtsquelle der Erkenntnis“ und es ist „alles, was sich uns in der ‚Intuition‘ originär, (sozusagen in seiner leibhaften Wirklichkeit) darbietet, einfach hinzunehmen“ (Husserl 2019, S. 51). Jede Begründung muss in einem Grund halt machen, der seine Funktion als Rechtsquelle in sich selbst haben muss: er muss unmittelbarer Ursprung, originär, sein. Diese Funktion lässt sich nicht von außen propositional herstellen („Dies gilt, weil …“), da wir sonst wiederum nach dem Grund dieser Proposition fragen können, sondern nur im Nachvollzug bestätigen. Husserl gibt im direkt folgenden Paragraphen das Beispiel der mathematischen Erkenntnis, das insofern entscheidend ist, als deutlich wird, was Husserl immer wieder wiederholt: dass es ihm nicht um Erfahrungserkenntnis geht, sondern um die Wesenserkenntnis der Formen, die diese erst möglich macht:

„Der „Um zu wissen und zweifellos zu wissen, was ein mathematisches Axiom aussagt, haben wir uns nicht an den empiristischen Philosophen, sondern an das Bewusstsein zu wenden, in dem wir mathematisierend die axiomatischen Sachverhalte in voller Einsicht erfassen. Halten wir uns rein an diese Intuition, so unterliegt es gar keinem Zweifel, daß in den Axiomen reine Wesenszusammenhänge ohne die leiseste Mitsetzung von Erfahrungstatsachen zum Ausdruck kommen. Man muß nicht über geometrisches Denken und Anschauen von außen philosophieren und psychologisieren, statt es lebendig zu vollziehen und auf Grund direkter Analyse seinen immanenten Sinn zu bestimmen.“ (Husserl 2009, S. 53 [Hervorhebung des Verf.])

Wir sehen also das Prinzip in Aktion: Gegen die empiristische These davon, dass sich der Geltungsgrund aller Erkenntnis auf schlichte und unbegriffliche, singuläre Erfahrung reduzieren lässt9, wird kein weiteres „Argument“ auf derselben Ebene erhoben, es wird nicht „von außen philosophiert“, sondern auf die Überwindung dieser Form von Skeptizismus wird „verzichtet“ (ebd.) – im Nachvollzug der ursprünglichen Erfahrung lässt sich der Sinn der mathematischen Axiome als erfahrungsunabhängig einsehen und damit wird der Skeptizismus nicht im strengen Sinne widerlegt, sondern überflüssig – „[m]an muß nicht …“, man kann es auch bleiben lassen.10

Die zentralen Begriffe, an die das Funktionieren dieses Prinzips gebunden ist, sind also die „originär gebende Anschauung“ bzw. die „Intuition“, an die der Nachvollzug der Evidenz gebunden ist, und der „Sinn“, der sich in den daran anschließenden „direkten Analysen“ bestimmen lässt. Ersteres wollen wir in zwei Richtungen ausbuchstabieren: in Richtung des methodischen Schrittes der epoché, der erst eine „originär gebende Anschauung“ produziert, die in ihrer Beschreibung der Forderung nach „absoluter Vorurteilslosigkeit“ (Husserl 2012, S. 71) gerecht wird; und in Richtung der besonderen Rolle der Zeitlichkeit, die sich im „originär“ verbirgt. Dafür müssen wir uns zunächst den grundlegenden Sinn der epoché als transzendentalen – also auf die Konstitutionsleistungen des Subjekts bezogenen – Schritt klar machen. Zweiteres wird dann zum Thema, weil sich die Frage nach der Art der phänomenologischen Beschreibung aus der epoché herausstellt, die Frage nach der Relation von Beschreibendem und Beschriebenem: Was ist es, was dort die Bedeutung der Beschreibung sichert? Wir werden dieses zweite Thema bereits als Intermezzo hin zu Wittgenstein angehen.

2.2. Die epoché und das Alle

Halten wir uns zunächst an die Einführung der epoché in den Ideen I: Nach den „reine[n] Beschreibungen vor aller ‚Theorie‘“, die Husserl von der Gegebenheit der „natürlichen Einstellung“ (Husserl 2009, S. 60) liefert, schält Husserl ihren wesentlichen Kern heraus: die Generalthesis (vgl. Husserl 2009, S. 61). Im unreflektierten Lebensvollzug nehme ich die Existenz der Welt unbezweifelbar hin: Ich kann über dies oder jenes zweifeln, Urteile revidieren und Überzeugungen ändern – aber nur auf dem Boden neuer Erlebnisse, die wiederum die Thesis der Existenz der Welt voraussetzen. Mehr noch: Die natürliche Einstellung zeichnet sich gerade dadurch aus, dass schon die Generalthesis als solche gar nicht bewusst wird – wir müssen von ihr als einer „potentiellen und nicht ausdrücklichen Thesis“ (Husserl 2009, S. 62) sprechen. Diese Thesis als solche kann – so Husserl an dieser Stelle11 – aus „vollkommener Freiheit“ eingeklammert werden, wie jede bewusste Thesis auch – ich kann mich nicht im eigentlichen Sinne dazu entscheiden, nicht an die Existenz der Welt zu glauben, die Wirksamkeit dieser Thesis bleibt bestehen, aber ich kann mich dazu entscheiden, sie in der Reflexion „außer Aktion“ (Husserl 2009, S. 65) zu setzen – mich nicht um sie zu kümmern. Das ist die phänomenologische Fundamentaloperation der epoché in einem ersten Zugriff.

Darin öffnet sich das phänomenologische Feld „reine[r] Erlebnisse“ (Husserl 2009, S. 67), deren Modalität – also ihr Bezug auf die wirkliche Welt – uns nicht mehr interessiert. Wir können also nun nicht nur auf den Wahrnehmungsakt als solchen reflektieren – was auch die psychologische Introspektion leistet –, sondern uns öffnen sich diese Akte nicht mehr als Teile der Welt, als „Erlebnisse animalischer Wesen“ (ebd.), sondern als bloße Erlebnisse, deren wesentliche Strukturen sich nun in wiederum „reinen Beschreibungen“ herausstellen lassen und die dem Gebäude der Wissenschaft als letztes Fundament dienen sollen. Dies ist erst die Technik, die Husserls Forderung nach „Vorurteilslosigkeit“ im Anfang gerecht wird – denn jegliche theoretische Überzeugung, die sich in der einen oder anderen Form auf etwas im Modus der Existenz stützt (seien es empirische oder platonische, „geistige“ „Existenzen“), werden mit eingeklammert und von ihren „Geltungen [wird] absolut kein Gebrauch“ (Husserl 2009, S. 65) gemacht.

Soweit das phänomenologische Einmaleins. Wir können die Leistung dieser Operation mit Luft weiter als ein Offenlegen der Konstituiertheit jedes elementaren Zugangs zur Welt beschreiben. Das liegt nicht unmittelbar auf der Hand: Inwiefern setzt die epoché bereits den Gedanken einer Konstitution der Welt im – im weitesten Sinne – kategorialen System des Subjekts voraus? Insofern wir das reine Erlebnis als solches beschreiben, beschreiben wir es ja gerade als eines, in dem alle Beziehungen zur wirklichen Welt eingeklammert sind – was auch immer wir dort beschreiben, ist also „subjektiver Beitrag“. Wenn wir darin bei den Invarianten ankommen, bei dem, was sich nicht wegdenken lässt – was wir später mit Husserl „reine Bedeutungen“ nennen werden –, dann sind dies die notwendigen Strukturen der Erscheinungsweise von Welt; und das ist gerade das, was „Konstitution der Erscheinung“ genannt werden muss. Die Operation der epoché mit der der „Reduktion“ synonym setzend12 lässt sich sagen: „Reduktion ist damit der Titel für all die Weisen, wie dieses subjektive Beteiligtsein am Sein der Welt aufgewiesen werden kann“ (Luft 2012, S. 23).

Das ist der Grund, warum Husserl in ebenjener Passage der Ideen I auch von der „transzendentale[n] epoché“ (Husserl 2009, S. 69) spricht – sie bezeichne die phänomenologische epoché unter erkenntnistheoretischem Gesichtspunkt. Denn indem wir die Modalität des Erlebnisses einklammern, fragen wir nicht mehr nach dem Wissen über die Gegenstände der Erfahrung und auch nicht nach dem Wissen über die Akte der Erfahrung, sondern nach dem, was notwendig da sein muss, damit Welt überhaupt erfahren werden kann. Damit ist schon der Wechsel vollzogen vom (wie auch immer imaginierten)13 Betrachten dessen, was die Welt sei, zum Betrachten dessen, wie sie erscheint. Was in Frage steht – und das durchaus ganz klassisch – sind die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung. Es geht also, wie wir bereits andeuteten, bei Husserl stets um die Art und den Umfang der symbolischen Konstitution der Welt durch das Subjekt und die Frage, wie sich darin das Ganze der Wissenschaften verankern lässt.

Der Vollzug der epoché nun macht klar: „Was die Dinge sind, die Dinge, von denen wir allein Aussagen machen, über deren Sein oder Nichtsein, Sosein oder Anderssein wir allein streiten und uns vernünftig entscheiden können, das sind sie als Dinge der Erfahrung. Sie allein ist es, die ihnen ihren Sinn vorschreibt, und zwar, da es sich um faktische Dinge handelt, die aktuelle Erfahrung in ihren bestimmt geordneten Erfahrungszusammenhängen.“ (Husserl 2009, S. 100). Wenn wir die Modalität unserer Erlebnisse einklammern, sehen wir, dass wir überhaupt nur von „Dingen“ sprechen können, weil wir sie in einer gewissen Weise – also auf „bestimmt geordnete“ Weise – erfahren, weil sie auf bestimmte Weise konstituiert sind. Das ist der Sinn der Einklammerung der Generalthesis der natürlichen Einstellung: „Was uns in der natürlichen Einstellung nicht bewusst ist, ist genau dies, dass Weltliches immer nur ist als Erfahrungsgegenstand, also als gegeben für uns in den verschiedensten Weisen“ (Luft 2012, S. 20).

Wenn wir Husserls obige Aussage mit unserer Lesebrille formalisieren, erhalten wir folgendes: ∀x Φx – mit der Domäne „Dinge überhaupt“ und der Funktion Φ als Strukturierung durch die diskursiven Konstitutionsleistungen – Kategorien, logische Formen. Alles ist notwendig durch die Strukturen bestimmt, die wir in der phänomenologischen Einstellung der epoché als invariant beschreiben können.

2.3. Die epoché und das Eines nicht

Wie hängt die epoché, die als Operation das Feld eröffnet, auf dem Konstitutionsleistungen beschrieben werden können, nun mit dem Prinzip der Prinzipien und der darin geforderten „originär gebenden Anschauung“ zusammen?

Fangen wir mit Husserls logischen Vorklärungen aus den Ideen I an, in denen er uns die Kombinatorik der Terme „Anschauung“, „gebend“ und „originär“ vorstellt (vgl. Husserl 2009, S. 10 ff.): „Anschauung“ ist zunächst alles, was uns ein Ding gibt – alle Anschauung ist „gebend“. So zum Beispiel die Erinnerung. „Originär“ ist ein solche nun, wenn sie das Ding – man verzeihe uns die Tautologie – ursprünglich gibt. Husserl grenzt auf diese Weise die Erinnerung und Erwartung von der Wahrnehmung, die Fremdwahrnehmung von der Selbstwahrnehmung ab – ersteres ist gebend, aber nicht originär; letzteres ist originär gebend. Interessant bei diesen – zunächst ganz bewusst naiven – Unterscheidungen ist nun, dass Husserl diese Terme nicht auf die empirische Erfahrung im engeren Sinne einschränkt, sondern auch von der Erfassung einer universellen Struktur, eines Wesens, als einer spricht, die letztlich – so sie gerechtfertigt ist – in originär gebender Anschauung sich vollzieht: „Auch Wesenserschauung ist eben Anschauung, wie eidetischer Gegenstand eben Gegenstand ist.“ (Husserl 2009, S. 14) – wir werden darauf zurückkommen.

Das einzige Kriterium, das Husserl an dieser Stelle für die Qualifizierung einer Anschauung als „originär“ gibt, mutet cartesianisch an: Es ist die Klarheit, die Deutlichkeit. So spricht er negativ von „nicht mehr anschauende[m]“ Bewusstsein als einem „‚dunkle[n]‘“, einem „vage[n]“ (Husserl 2009, S. 15) und positiv verwendet er an verschiedensten Stellen für das Objekt der originären Anschauung das Adjektiv „leibhaftig“ (u.a. ebd.) – es ist dasselbe Adjektiv, was auch an der entscheidenden Stelle in der Fixierung des Prinzips der Prinzipien interveniert: nach ebenjenem Prinzip ist „alles, was sich uns in der ‚Intuition‘ originär, (sozusagen in seiner leibhaften Wirklichkeit) darbietet“ [Hervorhebung d. Verf.], hinzunehmen. Die Leibhaftigkeit führt auf jene metaphorologische Spur, entlang derer Derrida seine bahnbrechende Kritik Husserls formuliert: Die Spur des Phantasmas der absoluten Präsenz. Derrida übersetzt das Prinzip der Prinzipien als „the original self-giving evidence, the present or presence of sense to a full and primordial intuition“ (Derrida 1973, S. 5).14 Der Gedanke eines absoluten, sich-selbst-identischen hic et nunc15 bildet die unausgesprochene Voraussetzung des Prinzips der Prinzipien.

Von hier aus sehen wir die besondere Verbindung der epoché mit jenem Prinzip: Die epoché ist genau jene Operation, die ein Erlebnis auf sein absolutes hic et nunc reduziert, da die Einklammerung der Modalität es aus seinem Zusammenhang löst. Sie ist also die Operation, die der Phänomenolog:in die ihr eigene „originär gebende Anschauung“ liefert. Dann aber ist die reflexive Wendung problematisch: Kann sich dieses nun auf sein absolutes hic et nunc reduzierte Erlebnis, diese schlichte Evidenz der Phänomenolog:in wiederum selbst in seiner Konstitution zeigen? Gibt es eine „Phänomenologie der Phänomenologie“, wie der Titel eines Buches von Luft lautet? Sind wir hier nicht beim Problem der selbst-bezüglichen Relation, das der lügende Kreter aufwirft?

Husserls Lösung erschließen wir uns anhand der Lektüre Hintikkas. Er fragt nach den Leistungen, die den Reduktionen – wir erinnern daran, dass wir die Gesamtheit der Reduktionen synonym zur epoché verwenden – abverlangt werden und landet bei einer schlechterdings von unseren konstitutiven, kategorialen Leistungen unabhängigen Urschicht an Gegebenem, den „hyletischen Daten“:

“What are such reductions supposed to accomplish? They are calculated to take us back to what is immediately given to me. But what is it that is added to the primary unedited self-presented direct experience that we have to reduce away, that is, what is it that happens on the way to our unreduced experience? As we saw, according to Husserl our noetic activities bring general essences to bear on our experience. Hence the phenomenological reductions have to lead us step by step to the different basic ingredients of our experience, on the one hand to the unarticulated hyletic data and on the other hand to the essences that are used to articulate them.“ (Hintikka 1997, S. 116)

Husserl führt die „hyletischen Daten“ im Zuge der Analyse der „[a]llgemeinen Strukturen des reinen Bewusstseins“ ein und tut dies in der Tat im klassischen Schema von „Stoff und Form“, das sich „geradezu auf[drängt], wenn wir uns irgendwelche klare Anschauungen oder klar vollzogene Wertungen, Gefallensakte, Wollungen u. Dgl. vergegenwärtigen“ (Husserl 2009, S. 193): Das konkrete Erlebnis entsteht durch das Einwirken zweier Schichten: „und zwar so, daß über jenen sensuellen [hyletischen] Momenten eine gleichsam ‚beseelende‘, sinngebende (bzw. Sinngebung wesentlich implizierende) Schicht liegt, eine Schicht, durch die aus dem Sensuellen, das in sich nichts von Intentionalität hat, eben das konkrete intentionale Erlebnis zustande kommt“ (Husserl 2009, S. 192). In obiger Formalisierung wird also mit Blick auf das hyletische Datum folgende Aussage wahr: ∃x ¬Φx – zu lesen als: „Es gibt (mindestens) eines, das nicht der Konstituierung durch den kategorialen Apparat des Subjektes unterliegt“.

2.4. Die epoché und die Logik des Alle

Wir finden unseren beiden Formalisierungen folgend zwei direkt entgegengesetzte Positionen in den Lektüren Husserls, die Luft und Hintikka anbieten: Auf der einen Seite behauptet Luft in Bezug auf die Konstituierung der Welt durch die Erfahrung: „Hierbei ist aber nicht erst etwas gegeben, ein rohes Material, was dann von Sinnlichkeit und Verstand geformt würde, sondern die Struktur des Sich-Gebens und des Gegebenes-Auffassens ist universal gefasst“ (2012, S. 20) und spricht von einem „immer schon artikulierte[m] Angesprochensein“ (ebd., S. 23). Auf der anderen Seite behauptet Hintikka: „For Husserl, as we know, empirical experience does not come to us already articulated categorially. We structure it through our noetic activity; we impose the forms on the raw data (hyletic data) of experience that are needed to make that experience into experience of objects, their properties, relations, etc.“ (1997, S. 110).

Unsere Lesebrille macht diesen Zusammenhang einfach16: Es ist nicht die eine oder die andere Lesart die richtige, sondern die Position Husserls definiert sich genau durch die Spannung aus beiden – gerade weil die epoché notwendig alle Erlebnisse erfasst und als konstituiert ausweist, um mit ihnen das geschlossene Ganze der Wissenschaften zu fundieren, muss es ein Element geben, das nicht konstituiert ist, das von diesem Ganzen ausgeschlossen bleibt. Dies ist die Logik des Alle.

Intermezzo. Die epoché und der Sinn

Und wir können die Figur des Unmittelbaren bei Husserl noch weitertreiben als bis zu den hyletischen Daten: Ist es nicht in letzter Instanz die „leibhaftige“ Präsenz als solche, die Husserls Ausnahme von der diskursiven Konstitution ausmacht, in der das ganze Gebäude des Diskursiven sich verankern soll? Das ist der bereits angeschnittene Weg Derridas, den wir nun etwas weiterverfolgen wollen, um die Logik des Alle – hier in ihrer Seite der Ausnahme betrachtet – bei Husserl auf ihre vielleicht problematischste Voraussetzung hin abzuklopfen: seinen Begriff von Sprache. Denn bisher haben wir zu einem entscheidenden Schritt geschwiegen: Dem Sinn, den die phänomenologische Beschreibung liefern soll. Das übergreifende Problem ist in Kürze folgendes: Wenn die „originär gebende Anschauung“ der Phänomenolog:in in letzter Instanz auf schlechterdings nicht diskursiv konstituierte, nicht sprachliche – auf nicht vermittelte, um einmal explizit Bezug zur Figur des Unmittelbaren herzustellen – Präsenz führt, wie kann dann die Wissenschaft als System von Sprache darin verankert werden? Der Deutlichkeit halber wollen wir auf das Resultat im Vokabular des Saussureschen Strukturalismus vorgreifen: Husserl setzt auf einen unmittelbaren Zugang zum Signifkat, ohne Vermittlung durch den Signifikanten – das ist schlicht eine Umformulierung der Figur der Präsenz. Und bei Wittgenstein werden wir sehen, wie der Signifikant interveniert, um die Logik des Nicht-Alle einzuführen.

Es ist vielleicht Derridas große Leistung, eine simple Tatsache zu bemerken: Die Phänomenologie Husserls fängt mit einer Auffassung von Sprache an. Es ist kein kontingenter Umstand, dass der erste Teil der Logischen Untersuchungen mit fundamentalen Reflexionen auf die Sprache anfängt, in der Art des: Man muss ja nun einmal irgendwo anfangen. Nein, Husserl braucht eine gewisse Auffassung von Sprache, um seine Gründungsgeste in der Logik des Alle formulieren zu können.

Schauen wir uns das an in den für uns nötigen – will sagen: groben – Umrissen an: Husserl beginnt mit einer internen Unterscheidung im Begriff des Zeichens zwischen „Ausdruck“ und „Anzeichen“: Der Ausdruck ist das Zeichen insofern, als es einen Sinn, eine Bedeutung17 ausdrückt. Das Anzeichen ist das Zeichen als Verweisungsrelation – es steht für etwas anderes, dessen Existenz es anzeigt: „[D]ie Überzeugung von dem Sein der einen [wird] von ihm [demjenigen, der das Anzeichen vernimmt – Anmerkung d. Verf.] als Motiv (und zwar als ein nichteinsichtiges Motiv) erlebt für die Überzeugung oder Vermutung vom Sein der anderen [Gegenstände]“ (Husserl 1993, S. 25). In diesem Sinne ist zunächst das Anzeichen der allgemeinere Begriff: Alle Ausdrücke fungieren in der wirklichen Kommunikation auch als Anzeichen (vgl. Husserl 1993, S. 23 f.).

Husserl will aber einen Unterschied machen, der nicht im Unterschied von Gattung und Art besteht. Derrida verfolgt sogar, wie letztlich der zunächst als interner Unterschied im Begriff des Zeichens eingeführte Unterschied zum externen Unterschied zwischen Ausdruck und Zeichen (Anzeichen) wird – nur ein Anzeichen ist wirklich ein Zeichen, ist wirklich Sprache von Wesen, die miteinander sprechen (vgl. Derrida 1973, S. 42); ebenso wie andersherum nur ein Ausdruck wirklich Sinn liefert, der zu Wahrheit fähig ist und also im wissenschaftlichen Diskurs relevant ist.

Diese Unterscheidung können wir am Problem des „einsamen Seelenlebens“ klar machen: Verwenden wir Zeichen (Anzeichen), wenn wir allein ‚zu uns‘ sprechen? Lesen wir die Passage aus dem § 8 des ersten Teils der Logischen Untersuchungen, auf die Derrida sich bezieht:

„In gewissem Sinne spricht man allerdings auch in der einsamen Rede, und sicherlich ist es dabei möglich, sich selbst als Sprechenden und eventuell sogar als zu sich selbst Sprechenden aufzufassen. Wie wenn z. B. jemand zu sich selbst sagt: Das hast du schlecht gemacht, so kannst du es nicht weiter treiben. Aber im eigentlichen, kommunikativen Sinne spricht man in solchen Fällen nicht, man teilt sich nichts mit, man stellt sich nur als Sprechenden und Mitteilenden vor. In der monologischen Rede können uns die Worte doch nicht in der Funktion von Anzeichen für das Dasein psychischer Akte dienen, da solche Anzeige hier ganz zwecklos wäre. Die fraglichen Akte sind ja im selben Augenblick von uns selbst erlebt.“ (Husserl 1993, S. 36 f.)

Wenn wir auf diese Art mit uns selbst im uneigentlichen Sinn „sprechen“18, dann nutzen wir gerade keine Anzeichen – also keine Verweisungen, die uns auf die Existenz eines anderen deuten. Denn dieses „andere“ – die psychischen Akte – ist „im selben Augenblick“ von uns erlebt. Wir können die Bedeutung als die invariante Struktur dieses anderen ohne jede Notwendigkeit eines Zeichens erfassen, weil es einen gewissen Kurzschluss gibt: Eine absolute Präsenz, Koinzidenz mit sich selbst des psychischen (und in der Folge transzendentalen) Aktes. Das „im selben Augenblick“ ist der entscheidende Punkt, auf den Derrida sich stürzt:

„The force of this demonstration presupposes the instant as a point, the identity of experience instantaneously present to itself. Self-presence must be produced in the undivided unity of a temporal present so as to have nothing to reveal to itself by the agency of signs. Such a perception or intuition of self by self in presence would not only be the case where ‚signification‘ in general could not occur, but also would assure the general possibility of a primordial perception or intuition, i.e., of nonsignification as the ‚principle of principles.‘“ (Derrida 1973, S. 60)

Und weil nichts durch die „agency of signs“ im einsamen Seelenleben zu erledigen ist, ist sie es auch nicht, auf die sich in letzter Instanz die phänomenologische Beschreibung stützt. „Der Wortlaut kann Ausdruck nur heißen, weil die ihm zugehörige Bedeutung ausdrückt; in ihr liegt das Ausdrücken ursprünglich“ (Husserl 2009, S. 286), sagt Husserl und weist damit implizit der phänomenologischen Beschreibung den Charakter eines bloßen Hilfsmittels auf dem Weg zu dieser absolut Zeichen-unabhängigen Bedeutung zu – im strengen Sinne kann es für Husserl keine phänomenologische Sprache geben, wie Hintikka bemerkt (vgl. 1997, 111 f.).

Halten wir also fest: Für Husserl gibt es das Zeichen (Anzeichen) mit der Sphäre der Sprache, die in Verweisungen auf Existenzen funktioniert und dem intersubjektiven Zweck der Mitteilung dient. Darüber hinaus gibt es – und davon streng zu scheiden – die Bedeutung, die einem Zeichen „zugehören“ kann, wie Husserl in der eben zitierten Stelle schreibt, die ihm anhaftet. Die Bedeutung selbst aber muss in „primordialer Intuition“ geschaut werden.

Das ist der letzte Sinn des „Schauens“ bei Husserl: Es ist der unmittelbare – will sagen: nicht durch Sprache, nicht durch irgendeine Form der subjektiven Konstituierung vermittelte – Kontakt mit einer reinen Bedeutung – Deshalb spricht Husserl von der „Wesensschau“ als einer originär gebenden Anschauung. Dieses Erschaute zu beschreiben, ist die Aufgabe der Phänomenolog:in, und die epoché ist die Technik, die diese absolute Präsenz herstellen soll. Und dafür muss Husserl die Möglichkeit eines völlig von den „Anzeichen“ losgelösten Zugangs zur Welt unterstellen: Es ist dies die Möglichkeit, die die Phänomenolog:in realisiert, indem sie in der epoché selbst den Ausnahmepunkt der Präsenz bildet19, vor dessen Auge die Totalität der Matrix, „die alle Dinge verbindet und vernetzt“ (Luft 2012, S. 24), das Gefüge der symbolischen Konstitution der sinnhaften Welt erscheint.

3. Das Spiel der Sprache – Wittgenstein

Wenn wir uns nun also (dem späten) Wittgenstein zuwenden, so wollen wir das in den bis hierhin entwickelten Koordinaten tun: Entspricht etwas bei Wittgenstein der epoché, die an das hic et nunc und an die Möglichkeit reiner Bedeutung gebunden ist? Ist sein „Schauen“ ein phänomenologisches Schauen reiner Bedeutungen? Unsere These können wir in der Terminologie des Intermezzos klar formulieren: Wittgenstein fasst das, was für Husserl ein externer Gegensatz ist – Bedeutung und Zeichen – als eine interne Selbst-Differenzierung des Zeichens auf. Und mit dieser kleinen Wendung ändert sich das ganze Bild: Wenn Wittgenstein vom „Schauen“ spricht, dann evoziert das keine Schicht unmittelbarer, absolut präsenter Erlebnisse, sondern es ist selbst bereits ein Zug im Sprachspiel. Um das zu begründen, wollen wir vor allem die Form von Wittgensteins Neu-Begründung der Philosophie, seiner „Therapie“ schauen – nicht so sehr auf das, was er behauptet, sondern auf das, was er tut.

3.1. Das Sprachspiel und das Nicht-Alle

In welchem Kontext also taucht Wittgensteins „Wie gesagt: denk nicht, sondern schau!“ auf? Es ist ein Kontext, der in einem ganz ähnlichen Problemkreis wie Husserls Wesensschau liegt – am Beispiel des Wesens des Spiels.20 Was ist es, das ein Spiel zum Spiel macht, was ist sein Wesen? Hier also entgegnet Wittgenstein seinem internen Gesprächspartner, der nach ebenjenem Wesen gefragt hatte: „Sag nicht: »Es muß ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht ‚Spiele‘« – sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist. – Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, sehen, und zwar eine ganze Reihe. Wie gesagt: denk nicht, sondern schau!“ (Wittgenstein 2006a, § 66) – Und auch seine methodologische Grundlinie mutet husserlianisch an: „Alle Erklärung muß fort, und nur Beschreibung an ihre Stelle treten.“ (Wittgenstein 2006a, § 109).

Im Fortgang dieses Schauens und dieser Beschreibung führt er seinen wirkmächtigen Begriff der „Familienähnlichkeiten“ ein: Die Instanzen der Gattung „Spiel“ sind nicht durch eine isolierbare Essenz, eine Bedeutung im Sinne Husserls, verbunden, sondern stehen nebeneinander wie die Mitglieder einer Familie, deren gemeinsame Eigenschaften wechseln, ohne, dass ein Zug allen gemeinsam wäre. Diese Dekonstruktion des Begriffes als Ausdruck einer reinen Bedeutung zieht sich als roter Faden durch die Philosophischen Untersuchungen – vom ersten Beispiel des Einkaufens, in dem von der „Bedeutung des Wortes ‚fünf‘“ (Wittgenstein 2006a, § 1) keine Rede war, über die reductio ad absurdum des strengen Regelbegriffs (vgl. Wittgenstein 2006a, § 82 ff. und § 185 ff.) bis zum Herauskürzen der „Bezeichnung innerer Zustände“ im Privatsprachen-Problem (vgl. Wittgenstein 2006a, § 293) und der Dekonstruktion des „Willens“ als unmittelbares Herbeiführen (vgl. Wittgenstein 2006a, § 611 ff.).

Was Wittgenstein dabei im Weiteren aufzeigt, ist, wie die Schimäre reiner Bedeutung entsteht: Durch analogische Ersetzungen, die in der Möglichkeit der Syntax liegen.21 Geier macht diesen Zusammenhang folgendermaßen klar:

„Ich male etwas, ich esse etwas, ich baue etwas, – das scheint der gleichen Grammatik zu folgen wie ich empfinde etwas, ich erlebe etwas, ich fühle etwas. Wir sehen das gleiche syntaktische Muster. Der einzige Unterschied scheint darin zu bestehen, daß sich das ‚Etwas‘ in den ersten Fällen auf etwas Physikalisches bezieht, das intersubjektiv feststellbar ist, während wir in den anderen Fällen uns etwas Phänomenales vorstellen, das gleichsam als Privatbesitz nur jedem einzelnen Ich gegeben sein soll.“ (Geier 1999, 28)

– Oder in Wittgensteins eigenen Worten: „Man prädiziert von der Sache, was in der Darstellungsweise liegt. Die Möglichkeit des Vergleichs, die uns beeindruckt, nehmen wir für die Wahrnehmung einer höchst allgemeinen Sachlage.“ (Wittgenstein 2006a, § 104; vgl. auch ebd., § 90). Ebendiese Verwirrungen aufzulösen, ist das Ziel der Wittgensteinschen „Grammatik“.

Wir können das als eine Reinternalisierung der Husserlschen Dichotomie von Bedeutung und (An-)Zeichen verstehen: Die Bedeutung als „Wesen“, als „vollkommene Exaktheit“ (Wittgenstein 2006a, § 91), entsteht gerade innerhalb der Verwendung von Zeichen und ist nichts Äußeres, das diese Zeichen erst „beseelt“: „Wenn ich von der Sprache denke, so schweben mir nicht neben dem sprachlichen Ausdruck noch ‚Bedeutungen‘ vor; sondern die Sprache selbst ist das Vehikel des Denkens“ (Wittgenstein 2006a, § 329).

Diese Reinternalisierung bedeutet aber, die Sprache selbst ihrer Einheit zu berauben. Gerade deshalb auch taucht die in diesem Kapitel eingangs zitierte Anrufung des „Schauens“ durch Wittgenstein im Kontext der Zurückweisung einer Definition des „Wesens der Sprache“ auf – wofür dieselbe Zurückweisung für den Begriff des Spiels als Beispiel dient. Ich kann feste Grenzen ziehen, zum Beispiel im Gebrauch des Worts ‚Zahl‘ – und gerade das tut ja auch die Mathematik22 – „aber ich kann es auch so gebrauchen, daß der Umfang des Begriffs nicht durch eine Grenze abgeschlossen ist. […] Was ist noch ein Spiel und was ist keines mehr? Kannst du die Grenzen angeben? Nein. Du kannst welche ziehen, denn es sind noch keine gezogen.“ (Wittgenstein 2006a, § 68). Es gibt logische Formen, kategoriale Leistungen und die ganzen etceteras, ja. Aber das ist immer verwoben in „das Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten.“ (Wittgenstein 2006a, § 7). Es ist nicht alles.23 Oder besser: Es ist nicht-alles.

Wir können Wittgensteins Gründungsgeste also bis hierhin formalisieren als ¬∀x Φx – zu lesen als „Nicht-Alles ist durch die diskursiven Konstitutionsleistungen des Subjekts, durch die Sprache konstituiert“ oder als „Die Dinge sind nicht-konstituiert“.24

3.2. Das Sprachspiel und das Nicht Eines

Was hat es nun mit Wittgensteins „Beschreibungen“ auf sich? Sind sie der Versuch, „to reduce everything to the immediately given“ (Hintikka 1997, S.107), wie Hintikka meint? Mit anderen Worten, auf die Verankerung dieser Beschreibungen bezogen: Wie steht es um das „Schauen“ selbst, auf das Wittgenstein sich beruft?

Erinnern wir uns zuerst, in welcher Form diese Anrufung des Schauens auftritt: In der Form einer Antwort. Die Philosophischen Untersuchungen bereiten Exeget:innen vor allem damit Schwierigkeiten, dass Wittgenstein beständig „dialogartig“ (Wuchterl 2009, S. 14) vorgeht. Er hat mindestens einen – es ließen sich wohl auch mehrere unterscheiden, denn nicht immer, sogar mitnichten oft, ist dies durch Anführungszeichen gekennzeichnet – internen Gesprächspartner, der ihn mit Einwürfen, Argumenten, Fragen und Unverständnis traktiert. Ihnen gibt er nicht im strengen Sinne Gegenargumente, sondern reiht in endlosen Anläufen Beispiel an Beispiel – wodurch freilich das „Bei-spiel“ seine Konnotation als Anhang zu einem eigentlichen „Spiel“ verliert. Lauer beschreibt dieses Verfahren als die Praxis einer „mäandernden Aneinanderreihung knapper Bemerkungen, Reflexionen, Fragen und Gedankenexperimente, scheinbar repetitiv, den untersuchten Fall jedoch in jedem Anlauf subtil variierend und verformend“ (Lauer 2008, S. 235). Dem können wir nur die wesentliche Dimension der Antwort hinzufügen: Wittgenstein spricht mit jemandem.

Und in diesem Sinne ist das „Schauen“, das Wittgenstein beschwört, schon selbst ein Zug in einem Sprachspiel. Er will uns Leser:innen als Verlängerung seines internen Gesprächspartners Gemeinsamkeiten „schauen“ lassen, wenn er über „den Begriff der Bedeutung, des Verstehens, des Satzes, der Logik, die Grundlagen der Mathematik, die Bewußtseinszustände und anderes“ (Wittgenstein 2006a, Vorwort) spricht – rufen wir uns also in Erinnerung, was er über „das Gemeinsame sehen“ sagt, in einer Bemerkung, die sich recht direkt an die Evozierung des „Schauens“ anschließt:

„Das Gemeinsame sehen. Nimm an, ich zeige jemand verschiedene bunte Bilder und sage: »Die Farbe, die du in allen siehst, heißt ‚Ocker‘.« – Das ist eine Erklärung, die verstanden wird, indem der Andere aufsucht und sieht, was jenen Bildern gemeinsam ist. Er kann dann auf das Gemeinsame blicken, darauf zeigen.

Vergleiche damit: Ich zeige ihm Figuren verschiedener Form, alle in der gleichen Farbe gemalt und sage: »Was diese miteinander gemein haben, heißt ‚Ocker‘«.

Und vergleiche damit: Ich zeige ihm Muster verschiedener Schattierungen von Blau und sage: »Die Farbe, die allen gemeinsam ist, nenne ich ‚Blau‘«.“ (Wittgenstein 2006a, § 72)

Diese Reihe an Beispielen macht klar: Durch das bloße Schauen ist gar nichts zu erreichen. Das ist unmittelbar anzuschließen an Wittgensteins Kritik der fundamentalen Rolle, die in der von ihm als „augustinisch“ bezeichneten Auffassung des sprachlichen Bezugs auf die Welt, der „hinweisenden Definition“ gegeben wird: „Die hinweisende Definition erklärt den Gebrauch – die Bedeutung – des Wortes, wenn es schon klar ist, welche Rolle das Wort in der Sprache überhaupt spielen soll.“ (Wittgenstein 2006a, § 30 [Hervorhebung d. Verf.]).

Wittgensteins „Schauen“, das durch nichts anderes als seine „Beschreibungen“ evoziert wird, haben also überhaupt nur innerhalb des fortlaufenden Diskurses, des Sprachspiels mit seinem Gesprächspartner einen Sinn – nur so, können sie etwas zeigen. Das ist keine Funktion, die sie außerhalb des Diskurses einnehmen könnten, sodass sie gar in der Lage wären, einen Diskurs zu begründen. In diesem Sinne scheint es uns nicht zu weit hergeholt, auf dem Teil des Satzes zu insistieren, der üblicherweise nicht mitzitiert wird: „Wie gesagt: denk nicht, sondern schau!“ – Wittgenstein muss es sagen. Es gibt schlechterdings kein Element unseres Bezuges zur Welt, das nicht bereits diskursiv strukturiert ist – „Es gibt kein …, das nicht …“ – wir formalisieren: ¬∃x ¬Φx.

3.3. Das Sprachspiel und die Logik des Nicht-Alle

Wir finden nun diese Logik des Nicht-Alle, wie schon die des Alle bei Husserl, in der Wittgenstein-Forschung wieder: auf der einen Seite die frühen, behavioristischen Lesarten (vgl. Geier 1999, S. 27). Nach dieser Lesart schließt Wittgenstein die Anwendung von Begriffen im menschlichen Subjekt – das nunmehr ein Objekt ist – schlechterdings aus, um sich auf das als mechanisch begriffene „Abrichten“ (Wittgenstein 2006a, § 5) zu konzentrieren. Was die Logik des Nicht-Alle ausschließt, ist in der Tat das schlichte, „ganze“ Anwenden des Prädikats: ∃x Φx.25

Was sie offen lässt, ist hingegen der unendliche Raum jenseits von Φx ˅ ¬Φx (˅ zu lesen als „oder“, analog der klassischen Prädikatenlogik). Auf der anderen Seite finden wir also die Interpretation Wittgensteins als jemand, der über die Dichotomie von „Empirismus“ (es gibt keine autonome Sphäre der begrifflichen Konstitution) und „Rationalismus“ (alles ist nur durch eine solche autonome Sphäre hindurch zu begreifen) hinausgeht. So formuliert Lauer eine solche Lesart (vgl. 2008, 8 ff.) und schlägt in diesem Zusammenhang auch eine Lektüre Merleau-Pontys – der sich dieses „Hinausgehen“ bekanntlich zur expliziten Parole gemacht hat26 – unter den Vorzeichen Wittgensteins vor (vgl. ebd., S. 15 f.).

Auch hier charakterisiert sich die Position Wittgensteins durch die Spannung aus beiden Positionen27: Gerade weil die Sphäre unserer begrifflichen Konstitution der Welt, die Sprache, nicht-alles/nicht-ganz ist, gibt es kein Element, von dem wir sagen könnten, es sei nicht begrifflich konstituiert. Deshalb gibt es keinen Standpunkt außerhalb der begrifflichen Sphäre, außerhalb der Sprache – es gibt keine des phänomenologischen Blickes der absoluten Präsenz in der epoché analoge Ausnahme. Die Therapie von Wittgensteins Grammatik besteht also nicht so sehr im „Ausweg aus dem Fliegenglas“, sondern in der Therapie von dem Gedanken, dass es etwas außerhalb des Fliegenglases der Sprache gibt – von dem Gefühl, dass wir eingesperrt sind.

4. Vom Alles zum Nicht-Alles – Fazit und Ausblick

Wohin hat uns also dieser – durch die Enge der jeweiligen Lektüren natürlich sehr schematische – Blick auf Husserl und Wittgenstein durch die Lesebrille Lacans geführt? Zunächst einmal zu folgender These: Wenn Husserl sich auf das „Unmittelbare“ des Schauens bezieht, dann ist das eine andere Figur des Unmittelbaren, als wenn Wittgenstein oberflächlich dasselbe tut. Der Unterschied liegt in der Doppeldeutigkeit der Silbe ‚Un-‘: Für Husserl ist das „Unmittelbare“ das „nicht Vermittelte“, die einfache Negation. Für Wittgenstein ist es das „nicht-Vermittelte“, das unendliche Urteil.28 Deshalb ist Wittgensteins zentraler methodologischer Schritt nicht die epoché, die Herstellung reiner Präsenz, an die sich die vorurteilslose Beschreibung anschließt, sondern der anfangs- und endlose Diskurs aus Frage und Antwort, Beispiel um Beispiel.

Das führt uns zu einem ungewöhnlichen Blick auf das Verhältnis von Wittgenstein und Husserl: Es ist nicht Wittgenstein, sondern Husserl, der behauptet, dass alles Sprache ist (durch kategoriale Leistungen konstituiert), eben gerade weil es ein Element gibt, das nicht Sprache ist – die reine Präsenz des Erlebnisses bzw. der Bedeutung. Wittgenstein behauptet, dass nicht-alles Sprache ist und gerade deshalb gibt es kein Element, das nicht schon in ein Sprachspiel verwickelt ist.

Zum Schluss gilt es, ein mögliches Missverständnis auszuräumen, wobei wir einen Ausblick auf mögliche Folgerungen geben: Das Verhältnis zwischen den beiden Logiken des Alles und Nicht-Alles ist kein komplementäres, es ist nicht einmal eines des Gegensatzes. Ein Blick auf die Formeln der Sexuierung zeigt, dass der Widerspruch nicht zwischen den beiden Logiken verläuft, sondern innerhalb der jeweiligen Logiken – schließlich besteht für den Fall der endlichen Domäne eine Äquivalenz zwischen den gekreuzten Termen: (¬∀x Φx ↔ ∃x ¬Φx) und (¬∃x ¬Φx ↔ ∀x Φx). Lacans Einsatz ist natürlich, dass dies für den Fall der unendlichen Domäne nicht gilt, aber das ist eine Veränderung der „Rahmenbedingungen“, nicht der Logik selbst.

Bezogen auf unseren Fall heißt das: Streng genommen sagt Wittgenstein nichts anderes als Husserl. Sein ganzer Einsatz besteht in einer subtilen Perspektivverschiebung – analog dem Herauskürzen des Schachtelinhalts im Käfer-Sprachspiel. Diese Verschiebung besteht in der einfachen Frage: Wofür braucht man überhaupt eine „volle Präsenz“, die uns den Sinn unseres Bezugs auf die Welt versichern soll? Was erhoffen wir uns denn von ihr, das wir nicht schon in unserem normalen sprachlichen Sein zur Welt haben? Wittgenstein kürzt sie heraus – und seine Therapie versucht klar zu machen, dass es sich hierbei nicht um einen Verlust handelt. Er findet sich fortan im nicht-alles/nicht-ganzen Feld der Sprache, das kein außerhalb mehr kennt. Mit Derridas Analysen der Zeitlichkeit – mit Husserl über ihn hinaus – ließe sich das auch so ausdrücken: Nehmen wir den Begriff der Präsenz ernst, kürzt er sich selbst heraus und weist sich als irreduzible Vermittlung von Retentionen und Protentionen aus.

Aus dieser Perspektive erscheint das Nicht-Alles als eine gewisse Fundierung des Alles: Wir könnten sagen, dass das Ziehen einer Grenze, das Herausnehmen einer Ausnahme im Feld des Nicht-Alles das Alles begründet. Hören wir dazu zum Schluss Žižek:

„Entscheidend ist bei Lacan die logische Priorität des ‚Nicht-alles‘ dem ‚Alles‘ gegenüber, der Grenze gegenüber dem, was jenseits liegt: nachher, zu einer anderen Zeit, wird die Leere, die die Grenze aufgetan hat, durch ein positives Jenseits [Husserls ‚volle Präsenz‘ (Anmerkung d. Verf.)] ausgefüllt. Darin besteht der anti-cartesianische Stachel der Lacanschen Logik des ‚Nicht-alles‘ (die der Prämisse Descartes‘ widerspricht, daß nämlich das weniger Vollkommene als Ursache des Vollkommenen nicht auftreten kann – die Prämisse, die als Beweisgrundlage für die Existenz Gottes dient): die Unvollständigen ‚verursachen‘ die Vollständigen, das Unvollkommene eröffnet den Ort, der nachträglich vom Trugbild des Vollkommenen ausgefüllt wird.“ (S. 1994, S. 76)

Diese logische Priorität ist es vielleicht, die den größten Mangel unserer Arbeit zu rechtfertigen vermag: dass wir die Funktion Φ so schillernd verwenden – einmal die Konstitution durch logische Formen, einmal die Sprache als System von „Anzeichen“. Wir blickten schon von der Position Wittgensteins, der Position des Nicht-Alles aus, in der diese Funktion schlicht das ‚Makel des Unvollkommenen‘ ist – oder, um mit Lacan zu sprechen: die Kastration – die ein Ding von sich selbst trennt, die eine Unterscheidung einführt zwischen Gebrauch und idealer Bedeutung, die nie erreicht wird. Und die aber nicht mehr von einem äußeren Standpunkt aus streng definiert werden kann.

Das ist, um in einem letzten spekulativen Ausblick auf unseren Ausgangspunkt zurückzukommen, vielleicht das Wagnis, das sich bei Wittgenstein abzeichnet: Das Wagnis einer Vernunft, die kein außerhalb mehr kennt. Eine Vernunft, die sich immer schon inmitten der Widersprüche findet und sich zu positionieren hat. Mit anderen Worten: Eine politische Vernunft.

1 Was später explizit als „Krisis der europäischen Wissenschaften“ verhandelt wird und von der Grundlagenkrise der physikalischen Wissenschaften im Engeren bis zu jener ethischen Krise führt, findet sich in seiner Grundintuition bereits am Anfang der Logischen Untersuchungen als Krise der logischen Wissenschaften und am Anfang der Cartesianischen Meditationen.

2 Die Formeln entwickelt Lacan insbesondere in den Seminaren XVIII bis XXI.

3 So zum Beispiel mit Bezug auf Kants Antinomien (Žižek 1994, S. 71 ff.) und mit besonderem Bezug auf die weibliche Position (Žižek 1995).

4 Wir klammern daher den frühen Wittgenstein des Tractatus aus. Es sei hier am Rande angemerkt, dass Hintikka sich bei seiner Lesart Wittgensteins primär auf den Tractatus stützt – und in der Tat geht die phänomenologische Lesart Wittgensteins hier wesentlich besser auf. Es lässt sich auch fragen: Gilt der hier im Folgenden entwickelte Unterschied zwischen Husserl und Wittgenstein nicht auch ebenso für den frühen und den späten Wittgenstein? Und ist dann nicht jene tiefe Verwandtschaft zwischen Husserl und Wittgenstein die der jeweils symmetrischen Position der Ausnahme: Der „intuitiven, unmittelbaren Evidenz der Urerlebnisse“ am Anfang entspricht „das, worüber man nicht sprechen kann“, am Ende. Uns scheint eine Schwierigkeit dabei in einem Punkt zu liegen, den Hintikka selbst macht: Für Wittgenstein gibt es auch im Tractatus keine absolut vom symbolischen Apparat („unseren Kategorien“) unberührte Urschicht an Erlebnissen (Hintikka 1997, S. 110). Es lässt sich also in Zweifel ziehen, inwieweit dann überhaupt von einer ‚echten‘ Ausnahme beim frühen Wittgenstein gesprochen werden kann: Untergräbt nicht die logische Artikulation verschiedener Typen von „einfachen Gegenständen“ gerade ihren Charakter als unmittelbare, „einfache“ Gegebenheit?

5 Man beachte in diesem Zusammenhang die Doppelbedeutung des französischen tout von „alle“ und „ganz“.

6 Dem Negationszeichen "¬" entspricht der Überstrich in Lacans Formeln.

7 Nemitz (2018) merkt an, dass Lacan sich eventuell des Existenzquantors in der von der klassischen abweichenden Bedeutung von „genau ein“ bedient. Diese Schwierigkeit kann für unsere Zwecke unbeachtet bleiben – wir bedienen uns der klassischen Bedeutung von „mindestens ein“.

8Und ist das nicht genau Russells Lösung dieses Paradoxes? Indem die selbst-bezügliche Relation verboten wird, etwas aus dem Feld aller möglichen Relation herausgenommen wird, lässt sich die Totalität der Mengen widerspruchsfrei, „geschlossen“ begründen.

9 Diese empiristische These ist grob folgende: Mathematische Aussagen wie 2 + 2 = 4 lassen sich letztlich nur durch einen Bezug auf die Erfahrung rechtfertigen – wir nehmen also zwei Äpfel und zwei Äpfel und sehen, dass wir vier haben. Die Erfahrung ist als solche aber kontingent, was wir erfahren, könnte immer auch anders sein – damit haben wir dann letztlich nur behauptet, dass faktisch 2 + 2 = 4 ist, haben aber nicht eingesehen, dass das so sein muss. Dagegen wehrt sich eine lange Tradition, zu der auch Husserl gehört. Husserls These grob ist also: Wir können einsehen, dass 2 + 2 = 4 sein muss, ohne je an irgendwelche Dinge – seien es Äpfel oder Birnen – zu denken.

10 Darüber hinaus lässt sich ein transzendentales Argument mit Husserl anbringen: Auch der Skeptizismus muss seinerseits auf ein Evidenzerlebnis rekurrieren, um sich zu formulieren. Ein wohlverstandener Streit kann also nur um die Beschreibung dieses Erlebnisses entstehen und befindet sich bereits im Feld, das mit dem „Prinzip der Prinzipien“ eröffnet wird. Husserl schreibt, dass eine jede Theorie „ihre Wahrheit selbst wieder nur aus originären Gegebenheiten schöpfen könnte“ (Husserl 2009, S. 51). Vgl. auch Luft 2012, S. 23.

11 Das sogenannte „Motivationsproblem“ – also die Frage danach, wie denn ein Schritt wie die epoché aus der natürlichen Einstellung heraus möglich sein kann – klammern wir hier aus. Uns interessieren hier lediglich die Bedingungen der Konzeption eines solchen Schrittes als solchem. Man könnte mit Derrida auch sagen, wir fragen nach den „metaphysischen Vorannahmen“ Husserls, um auf dieser Ebene nach den Linien zwischen Husserl und Wittgenstein zu fragen. Vgl. Derrida 1973, S. 5.

12 Husserl selbst spricht in den Ideen I bei der Einführung der epoché davon, dass er „sogar vorwiegend von phänomenologischen Reduktionen (bzw. auch einheitlich hinsichtlich ihrer Gesamteinheit von der phänomenologischen Reduktion) sprechen wird“ (Husserl 2009, S. 69). Wir kümmern uns hier nicht um die Debatte der Unterscheidung von epoché und Reduktion, sondern verwenden sie synonym. Vgl. zu dieser Debatte: Vázquez 2010, insb. S. 65 ff.

13 Vgl. dazu Husserls Zurückweisung der Idee einer „Welt an sich“, an die die Wahrnehmung nicht herankomme (Husserl 2009, S. 89 ff.): Diese Idee setze voraus, dass es jedem Seienden notwendig als Möglichkeit angehöre, „so wie er ist“ angeschaut werden zu können (also die Idee einer göttlichen Wahrnehmung) – nur, dass eben die menschliche Wahrnehmung diese Möglichkeit nicht erreicht. Es setze mithin voraus, dass sich auf das Objekt der Wahrnehmung im Modus eines Zeichens oder Bildes (allgemeiner vielleicht: einer Repräsentation) bezogen wird. Wir werden später sehen, dass der Modus der unmittelbaren Präsenz derjenige ist, den Husserl hier ansetzt, wenn wir Husserls Auffassung von Bedeutung und Sprache untersuchen, die seinem Prinzip der Prinzipien vorausgesetzt ist.

14 Vgl. auch: „For, in fact, what is signified by phenomenology's ‚principle of principles‘? What does the value of primordial presence to intuition as source of sense and evidence, as the a priori of a prioris, signify? First of all it signifies the certainty, itself ideal and absolute, that the universal form of all experience (Erlebnis), and therefore of all life, has always been and will always be the present. The present alone is and ever will be.“ (Derrida 1973, S. 53) – Von hier aus konfrontiert Derrida das Phantasma der Präsenz mit Husserls eigenen Analysen zur Zeitlichkeit, um einen Keil in jene sich-selbst-identische Präsenz zu treiben und damit das logische Primat der Re-Präsentation vor der Präsentation zu artikulieren, das – so Derrida - die Möglichkeit der Phänomenologie als solcher untergräbt.

15 Von einem solchen spricht auch Luft mit Bezug auf den Husserlschen Begriff der Evidenz: „[A]lle hier reklamierten Evidenzen [müssen] sich auch immer für ein hic et nunc erfahrendes, bewusstes Subjekt ergeben und [können es] auch nur“ (Luft 2012, S. 23).

16 Verdächtig einfach wohl, aber das ist vielleicht das Schicksal jeder Lesebrille.

17 Husserl unterscheidet bekanntlich – anders als Frege – nicht zwischen diesen beiden Wörtern: „Jedes Zeichen ist Zeichen für etwas, aber nicht jedes hat eine ‚Bedeutung‘, einen ‚Sinn‘, der mit dem Zeichen ‚ausgedrückt‘ ist“ (Husserl 1993, S. 23). Wir unterscheiden demnach hier ebenso wenig.

18 Dieses „im eigentlichen Sinn sprechen“ Husserls zeigt den Übergang von der internen zur externen Unterscheidung an.

19 Haben wir hier nicht eine Art hegelsches spekulatives Urteil, in dem die „volle Präsenz“ mit dem „leeren view from nowhere“ zusammenfällt?

20 Der eigentliche Kontext ist aber eine Zurückweisung der Frage nach dem „Wesentlichen der Sprache“ (vgl. Wittgenstein 2006, § 65), für das eine Definition anzugeben Wittgenstein sich weigert und zur Erklärung das Beispiel des Spieles heranzieht. Wir werden darauf zurückkommen.

21 Es wäre an dieser Stelle interessant, das im Zusammenhang mit Lacans These zu untersuchen, dass Sinn, das Signifikat, durch die Metapher – als rein syntaktisches Verfahren der Ersetzung innerhalb der Kette der Signifikanten – produziert wird, wie er sie in Seminar V entwickelt.

22 Beschreibt Wittgenstein hier nicht den Übergang vom Nicht-Alles zum Alles? Die Mathematik bildet ein Sprachspiel vollkommener Exaktheit, ja – aber um den Preis des Ausschlusses aller Modalität von Existenz, aller Anschaulichkeit etc.

23 Es scheint uns in diesem Zusammenhang nicht zu kühn, auf Wittgensteins eigene Hervorhebung des allen in § 66 hinzuweisen: Man wird nichts finden, was allen Spielen gemeinsam ist – will sagen: Das Feld möglicher Spiele lässt sich nicht totalisieren, es ist nicht-alles/nicht-ganz.

24 Letzteres ist – wir erinnern an die Einführung unserer Lesebrille – nicht zu verwechseln mit: „Die Dinge sind nicht konstituiert“. Es lässt sich in der Doppeldeutung des alle/ganz verstehen als: Die konstitutiven Leistungen des Subjekts selbst sind nicht alles/nicht ganz.

25 Wiederum bezogen auf unsere Einführung mit den Kretern: Zu sagen, dass nicht-alle Kreter lügen, heißt auch, zu sagen, dass es keinen einzelnen Kreter gibt, von dem wir „voll und ganz“ sagen können, dass er lügt – der interne Widerspruch der Nicht-Ordnung (es kann keine geschlossene Ordnung gedacht werden, da es immer den Fall des Kreters, der den Satz sagt, geben kann) reproduziert sich in den Elementen als Widerspruch zwischen dem Subjekt des Aussagens und dem Subjekt der Aussage: Jeder Kreter ist gespalten in das Subjekt, das den Satz sagt, und das Subjekt, über das gesprochen wird.

26 Implizit ist dieses Projekt in abstracto freilich mindestens schon ein Kantisches.

27 Wobei uns der letztere Vorschlag Lauers durchaus als eine Variante erscheint, genau das zu formulieren; insofern liegen die Dinge hier etwas anders als bei der Logik des Alle. Allerdings sollte nach der Logik des Nicht-Alle auch nicht verwundern, dass nie eine definitive, „ganze“, Position bezüglich dieses „Hinausgehens“ eingenommen werden kann. Das wäre der direkte Zugriff auf ein x, von dem gilt: ¬(Φx ˅ ¬Φx), eine Art mystisches Wissen (¬ zu lesen als Negation, äquivalent zum Oberstrich).

28 Dies so, wie man im Deutschen von einer ‚Untiefe‘ sprechen kann (um nicht das offensichtliche Beispiel der „Untoten“ zu nehmen, das Žižek verwendet) – Das ist nicht einfach eine ‚nicht Tiefe‘, sondern kann gerade ebenso eine enorme Tiefe bedeuten, etwas unvorstellbar Tiefes, das den Begriff der Tiefe von innen heraussprengt, etwas, das jenseits von ‚tief‘ und ‚nicht tief‘ ist.

Literaturverzeichnis

Derrida, Jacques (1973): „Speech and Phenomenon - Introduction to the Problem of Signs in Husserl's Phenomenology“. In: Ders.: Speech and Phenomenon – And Other Essays on Husserl’s Theory of Signs. Evanston: Northwestern University Press, S. 1-104.

Geier, Manfred (1999): „Wittgensteins Stil des Denkens – Die geistige Physiognomie eines Philosophen“. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 115, S. 14-36.

Hintikka, Jaakko (1997): „The Idea of Phenomenology in Wittgenstein and Husserl“. In: Keith Lehrer u. Johann C. Marek (Hg.): Austrian Philosophy Past and Present. Dordrecht: Springer, S. 101-123.

Husserl, Edmund (2012 [1950]): Cartesianische Mediationen. Hamburg: Meiner.

Husserl, Edmund (2009 [1922]): Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 1. Buch. Hamburg: Meiner.

Husserl, Edmund (1993 [1900]): Logische Untersuchungen – Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, 1. Teil. Tübingen: Niemeyer.

Kant, Immanuel (1998 [1787]): Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Meiner.

Lacan, Jacques (1986 [1975]): Encore. Das Seminar, Buch XX (1972-1973). Textherstellung v. Jacques-Alain Miller. Weinheim/Berlin: Quadriga.

Lauer, David (2008): „Anamorphotische Aspekte. Wittgenstein über Techniken des Sehens“. In: Markus Rautzenberg u. Kyung-Ho Cha (Hg.): Der entstellte Blick. München: Fink, S. 230-244.

Luft, Sebastian (2012): „Von der mannigfaltigen Bedeutung der Reduktion nach Husserl – Reflexionen zur Grundbedeutung des zentralen Begriffs der transzendentalen Phänomenologie“. In: Karl-Heinz Lembeck, Karl Mertens u. Ernst Wolfgang Orth (Hg.): Phänomenologische Forschungen 2012. Hamburg: Meiner, S. 5-29.

Nemitz, Rolf (2018): „Lacans Formeln: Die Formeln der Sexuierung“. In: Lacan entziffern 08.07.2018. https://lacan-entziffern.de/phallische-funktion/die-formeln-der-sexuierung/ [27.01.2023].

Schindler, Regula (2018): „Ein Liebesbrief Lacans an die Frauen: Die Logik des pas-tout / nicht-ganz, nicht-alle“. In: Lacan entziffern 11.10.2018. https://lacan-entziffern.de/sexuierung/regula-schindlerein-liebesbrief-lacans-an-die-frauen-die-logik-des-pas-tout-nicht-ganz-nicht-alle/ [27.01.2023].

Vázquez, Javier Y. A. (2010): Frühentwicklungsgeschichte der phänomenologischen Reduktion - Untersuchungen zur erkenntnistheoretischen Phänomenologie Edmund Husserls. Dissertation an der Albert-Ludwigs-Universität unter Hans-Helmuth Gander. Freiburg/B. https://freidok.uni-freiburg.de/data/7442 [27.01.2023].

Wittgenstein, Ludwig (2006 [1945]): Philosophische Untersuchungen. In: Ders.: Werkausgabe. Band 1. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 225-580.

Wittgenstein, Ludwig (2006 [1918]): Tractatus logico-philosophicus. In: Ders.: Werkausgabe. Band 1. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 7-85.

Wuchterl, Kurt (2009): „Wittgenstein: Neue Tendenzen in der Wittgenstein-Interpretation“. In: Information Philosophie 2009 (2), S. 14-23.

Žižek, Slavoj (1994): Verweilen beim Negativen – Psychonanalyse und die Philosophie des deutschen Idealismus II. Wien: Turia + Kant.

Žižek, Slavoj (1995): „Woman is one of the names-of-the-father. How not to read the formulas of sexuation“. In: Lacanian ink 10. New York: Wooster Press.

Autor:in: Nico Graack studiert Philosophie und Informatik in Kiel und Prag. Er arbeitet als freier Autor und Journalist.